フォロアーが多い方、サイト運営で成功している人は、いったいどんな工夫をしているんでしょうか

今回読んだ本は、そんなネット成功者の原動力・考え・行動に迫った本です

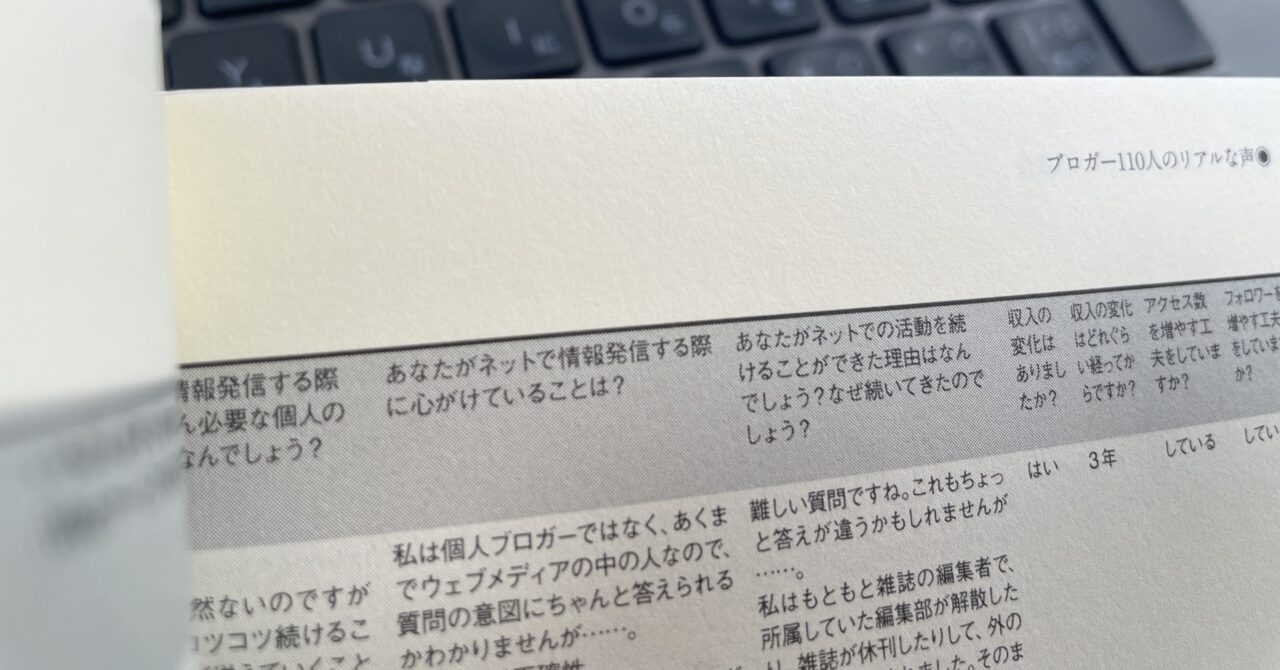

この本は2010年当時、ネットでなんらかの成功を収めている方110人に対し

・ネットで成功するための必要なスキル

・発信の際に心掛けていること

・長く発信を続けられた理由

など複数の項目でアンケートを取っています(項目はもっとあります)

※本中の成功者とは、ネットで人気なり収入なりを得ている方々のこと。

本を読んで

素直にブロガーとして参考にさせてもらう箇所が多かったです

アンケート内容を見て、ただ投稿するのではなく、反応もきちんと受け止めようとか、自分の発信に責任取ろうとする人が非常に多いな、というのが私の意見。

自分は本に面白いと感じた箇所には、付箋を貼っているのですが

インタビューのところが、付箋だらけになりましたよ~

因果関係は分かりませんが、本の後半にはなぜか

当時出たばかりのGoogleマップの開発チームへのインタビューも載っています(笑)

その開発秘話も面白く、仕事上で参考になるような考えが載っていました

まずギブをするというスタンスで、自分の行動がぶれなくなる

ネットで成功するための必要なスキルの質問の回答より引用しました

これはスキルというより考え方のことですね

どうあろうと、まず自分は情報発信をするというスタンスでいる

という回答のようです

この指針があるからこそ、自分はまずネット上でギブをするんだという風に

自分の行動にブレがなくなる

のだと推測しています

私が運営の参考にしている、とあるブロガーが自信の著書で

ブログがヒットするまで、3年半も費やしていたと述べています。

普通だったら諦めてます、反応がないのに3年半もブログするなんて

ギブの精神がないとそんなこと無理ですよ

そしてこのエピソードで本のタイトルが証明完了してます

「ネットで成功しているのは<やめない人たち>である」

半径3メートル以内の出来事を発信する。遠いものは、出向くか、引き寄せる。

半径3メートルとは、一歩前に踏み出せば、直接手で触れられる距離のことです

自分の居場所から動いて、ネタを”掴み”に行く精神を持てということでしょうね。

ちなみにバスケのゴールの高さが305cmのため一般人は手を伸ばしても届きません。

その証拠に、面白いと思うYouTuberさん達は

体を張って、”ふつうはしないようなこと”をしています。

余談ですけど

この言葉を座右の銘にしたいぐらい、すごくセンスを感じる表現だなと感じます。

Googleマップ開発秘話から

ココからは、Googleマップの開発チームへのインタビューから抜粋です

100%完璧で出すよりも、未完成で早く出す

(インタビュー当時の)Googleの仕事のやり方について、述べた部分になります。

Googleのやり方として

なるべく早く多くの人の手の届くところにリリースして、そのフィードバックを貰う

というやり方だと述べていました。

ここから当時のGoogleは

商品・サービスは、出してからユーザーの評価を聞いて

改善していくものだと考えていることが分かります。

ちなみに、これを体現しているのが、スマホアプリです。

アプリは1度インストールしても、定期的にアップデートを要求してきます。その中身はだいたい、~を修正しました的な内容。なぜでしょう?

それは

ユーザーからの使った感想や改善点というフィードバックがもらえるからです

出来が70、80%でいいからアプリの大枠をユーザーに使ってもらい

都度修正していく方が、自分もコンテンツもスピーディに成長できます。

ブログも文章術、デザインなどを100点になるまで待っていたら

永久に始められません(笑)

私もとにかく記事を書いて発信していくことに、重点を置くこととします。

皆さんの見たものが、そのまま世界の人が見るものになるんだ

Googleマップのストリートビューはどうやって撮影してるんでしょうか?

それはカメラを付けたプリウスで車を走らせて撮影しているそうです、意外と原始的じゃないですか?

開発チームが車のドライバーさんに、

皆さんの見たものが、そのまま世界の人が見るものになるんだ

というこのような意識を持ってもらうとのこと。

これをブロガーに置き換えると

Xであれブログであれ、発信したことがそのまま見た人の知見・情報になるぞということですね

どんなに丁寧に説明しても、”絶対”に誤解する人は存在する

これはアンケート結果の、著者考察からの引用です

ユーザーが、自分の意図通りに発信を捉えてくれない人が必ずいるということなんでしょう。

ここを読んで、ニュースでたまに見かけるセリフを思い出しました。

際どい発言をした有名人が

「そんなつもり・意図はなかったが、傷ついた方がいたら謝罪します。」というセリフ。

ネットは、 自分の意図の通りに解釈してくれる人だけではないことを、理解すべきなのでしょう。ただし、批判におびえて言いたいことを言わないのは、自分のコンテンツを持っている意味がないです。

つまり、自分の意見を主張することとの、バランスが大事と捉えておきます。

コメント